総合テストベッドインタビュー Vol.006

総合テストベッドインタビュー Vol.006

JGN/JOSEを活用した「バス安全運転支援システム」により

乗客が快適と感じる安心安全な運転・運行の実現を目指して

第6回では、10年以上前からJGNの運用などに関わられてきたヘビーユーザのお一人で、現在の総合テストベッドでも3つのプロジェクトでリーダとしてご利用いただいている京都産業大学の秋山教授にインタビューをお願いいたしました。

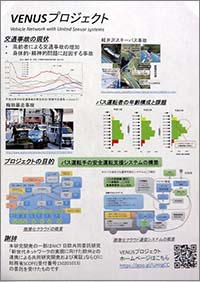

お話を伺ったプロジェクトは、2015年の総務省SCOPE委託研究としてJGN・JOSEを利用してスタートしたもので、SCOPE終了後に総合テストベッドの研究開発プロジェクトへと移行して継続的に情報収集・分析を進めていらっしゃる「バス安全運転支援システム」です。

<インタビューのポイント>

●本研究の背景との概要、進捗状況

●SCOPE終了後にも継続してJOSEを利用するメリット

●今後の研究の方向性と総合テストベッドへの要望

1. 「バス安全運転支援システム」はSCOPE委託研究でJOSEを利用したことがスタート

― 委託研究終了後も、初期コストをかけることなくスムーズに研究を継続できたのは大きなメリット ―

───今回はバス安全運転システムの研究についてお話を伺いますが、プロジェクトリーダとして他の研究プロジェクトでも総合テストベッドをご利用いただいているヘビーユーザだとお聞きしています。

秋山教授(以下、秋山):確かにいろいろ申請していますが、現在は日欧連携の都市型Smart ICTプラットフォームを活用した「FESTIVAL*1」、大規模分散実証実験環境のための「SIEM基盤*2」、そして「バス安全運転支援システム」の3つですね。実は2000年、私がはじめて就職したのが大阪大学サイバーメディアセンターで、第5回インタビューでお話をされていた下條先生のもとで助手として遠隔講義の支援や超高圧電子顕微鏡の遠隔利用で回線をつなぐ設定など、その頃からJGNと関わっていました。

───JGNのスタートが1999年ですから、JGNの歴史とほぼ一緒。約20年間にわたりご利用いただいた結果が、現在のプロジェクトへとつながっているわけですね。本当にありがとうございます。

秋山:今までの経験上、他と比べても申請した時に受け入れていただきやすいですし、接続さえ自分たちでできれば初期コストもかからず利用を開始できる点がNICT総合テストベッドのメリットだと思います。

バス安全運転支援システムの研究を例にとってお話すると、これはSCOPE委託研究のVENUSプロジェクト*3でJOSEを利用したことからスタートしていますが、SCOPEの場合は委託期間終了後1年目・3年目に総務省から実用化に関するアンケートが来るんです。予算がついていない中でプロジェクトを継続して実用化に結び付けることは、大学や企業にとってプレッシャーになることもあります。逆に言うと、委託期間終了後もプロジェクトを継続できる大学や企業のグループは実用化につなげる力があると評価され、次のSCOPE申請につながる可能性が高いように思います。ただ、SCOPE終了後に新しくクラウド・サービスを借りてデータ移行するとなると、初期コストが非常に大きくなってしまうのがネックです。他のプロジェクトの場合、そこの時点であきらめてしまうケースも結構多いのではないかと思います。

しかしVENUSプロジェクトの場合、バスで収集した大量のデータをJOSEのクラウドに蓄積していましたので、NICT総合テストベッド側に利用申請して新しいプロジェクトとして受け入れていただき、システムも大量のデータも継続して利用できました。これは研究者にとって非常に重要なことです。

───SCOPEで当テストベッドを利用するプロジェクトなら、委託終了後も利用申請すれば継続して収集データを活用できるというのは、研究者にとって大きなメリットだと感じていただいているということなんですね。生の声をお聞きできてうれしいです。

秋山:近年の傾向ですと、システムより集積しているデータの方が重要度が増していると思います。特に私たちの研究プロジェクトでは、路線バスでの定常的なモニタリングで0.5秒おきにデータを集め続けているので、SCOPE委託の研究プロジェクト時代に収集したデータからずっと時間を追って見続けることができるのは、研究において非常に大きなメリットです。

───長いスパンでモニタリングしたデータを経年で比較できるわけですね。ということは、毎年、仮説を立てながら検証できる研究環境になるということですか?

秋山:はい、その通りです。世の中には1年間・2年間のプロジェクト期間内だけセンシングしたというデータはいろいろあると思いますが、時空間の変化に対してずっとモニタリングを継続できるプロジェクトはなかなかないと思います。委託期間終了後に別の予算を取りに行くとしても採択までに1年かかったりしますから、研究を継続するのは難しいです。NICT総合テストベッドを利用させていただいていたからこそ、研究プロジェクト名は変わりましたが、途切れることなく次のステップへと進みつつ、長期間じっくり実用化に向けて研究を続けられ、とてもありがたいです。SCOPEに応募する研究者の皆さんにも、こういうことをもっと知っていただきたいですね。

JGNを利用した研究プロジェクト「日欧が連携する都市型Smart ICT実験環境の創出」。英語テーマ名「FEderated interoperable SmarT ICT services deVelopment And testing pLatforms」の略称。

Security Information and Event Management infrastructureを略したもの。

JOSE/JGNを活用した研究開発「バス安全運転支援システム」の前身となるプロジェクト。

VENUSは、VEhicle Network with United Sensor systemの略称で、平成27~28年の総務省SCOPE委託研究「⾛⾏⾞両からのセンサデータを収集・処理するための階層化クラウドとその応⽤に関する研究開発」(受付番号:150201013)のことを指す。みなと観光バス(株)・(株)電通国際情報サービスの協力のもと、大阪電気通信大学・京都産業大学・京都大学・(株)社会システム総合研究所が参画したプロジェクトである。

⇒内容はこちらのPDFを確認

2. SCOPEの「VENUSプロジェクト」は車両に加え、運転手の健康状態もセンシング対象*4

― リアルタイムのセンサデータと運転事例DBのマッチング解析で、事故発生リスクの高い拠点検出の仕組みを構築 ―

───さて、「VENUSプロジェクト」では0.5秒おきに路線バスからデータを収集していたとのことですが、具体的にどのような研究をされていたのでしょう?

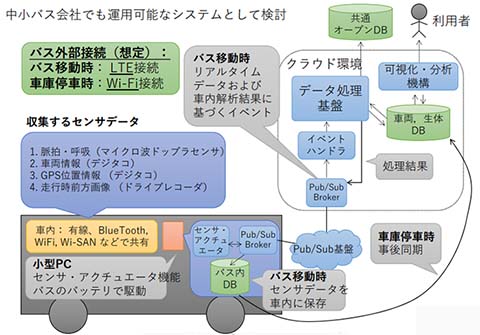

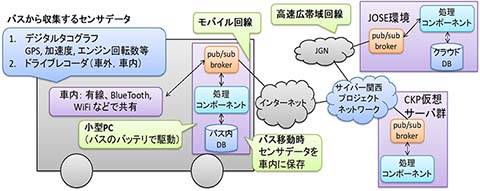

秋山:VENUSプロジェクトは、SCOPE委託研究「⾛⾏⾞両からのセンサデータを収集・処理するための階層化クラウドとその応⽤に関する研究開発」のことです。高齢化社会の進展に伴う運転者の健康状態に起因する事故に対処するため、①走行車両からのセンサデータの取得と対応処理のための階層化クラウド技術を応用した通信システム、②車両の中でのウェアラブルセンサ・車両センサ等の多種多様なセンサデータを収集する車両内通信システム、③運転への影響の少ないウェアラブルセンサ技術、④多種多様かつ大量のセンサデータを収集・処理する安全運転支援システム、という4つの分野を研究し、着衣型ウェアラブルセンサ・車載センサによる安全運転支援システムの商品化に活用しようとしていました。乗用車・タクシー・バスなどに共通する運転手の危険を減らしていくためには、それぞれの車の分野や段階で集められた知見を統合していく必要があるという意味で、階層化クラウドという呼び方をしていましたが、乗用車の危険・タクシーの危険・バスの危険はそれぞれ違うので、我々のグループはまず路線バス、特に中小バス会社でも運用可能なシステムに注目して研究を進めました。【図1】は、そのシステム概要のイメージです。

───路線バスに特化して、動いている車両のデジタルタコグラフやドライブレコーダのデータと運転手の脈拍・呼吸など、4種類のデータを収集するシステムなんですね。

秋山:はい。これらのセンサデータのうち、ドライブレコーダはバスに搭載することが義務付けられていますし、デジタルタコグラフもこの研究に協力してくれたバス会社さんでは自社で開発されていて全車両に搭載しているので、それらを活用させてもらいました。運転手さんの脈拍や呼吸などの生体情報を計測するセンサについては、はじめからバスに搭載されているものはないので、走行実験の時に腕時計型やスポーツウェアのように着るタイプ、首につけるタイプなど何社かいろいろ試していただきました。その中で運転手さんに一番ストレスがないものということで、本実験では運転手さんに身に着けていただくのではなく、運転シートの後方に設置する2.4GHzのマイクロ波ドップラーセンサを採用しました。

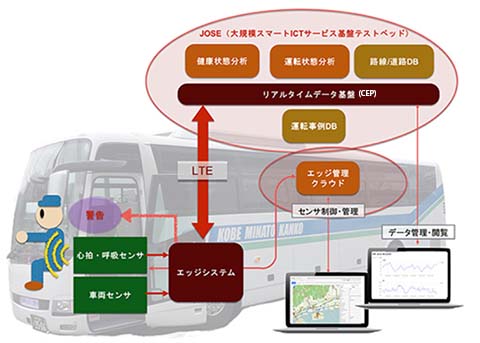

その上で、これらの収集したデータはいろいろな路線や道路情報と組み合わせて「運転事例データベース(DB)」としてJOSEの仮想化サーバに蓄積されるとともに、そのデータベースとリアルタイムデータとのマッチング解析を行うことで、危険状態の検知や事故発生リスクの高い拠点を検出する仕組みを構築しました。また同時に、緊急時のリスク判断・警告等の処理はエッジコンピューティングで路線バス内のIoTデバイスが単独で行えるようにし、その記録データは車庫に戻った時にWi-Fi接続でデータベースと同期する階層化クラウド型の通信システムになっています。

───JOSEの仮想化サーバ上ではデータを蓄積しているだけでなく、リアルタイムにデータ分析を行ってその結果をPCなどで閲覧できるわけですか。

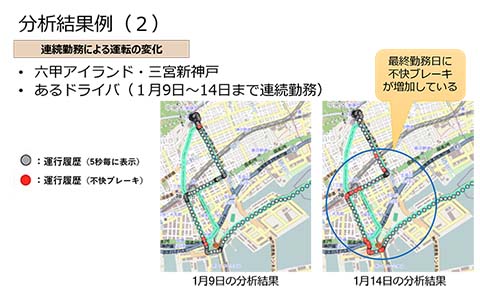

秋山:はい。VENUSプロジェクトで構築したこのシステムを使って、2016年12月から翌年1月に神戸市の路線バス30台で実証実験を行い、車両からさまざまなデータを収集し、それらと交通情報と運転の様子、データの収集日やルートなどの条件を重ねて比較・分析しました。【図4】の分析結果例は、遅延によりバス停で通常よりも強めにブレーキが踏まれた(不快ブレーキ)ことを示しており、【図5】の分析結果例では、連続勤務の前後で、不快ブレーキを示す赤丸表示の増加が、運転手の疲労度合いに関係する可能性が示されました。

<NICT総合テストベッド利用規約第6条(パーソナルデータの取扱い)を参照>

【図1】の用語解説

1)LTE:モバイル通信の方式。

2)Pub/Sub Broker:大量のセンサデータを送受信するためのメッセージ・ブローカー。

3)センサ・アクチュエータ:センサ情報を受け取り、機器を制御する機能を持つ装置。

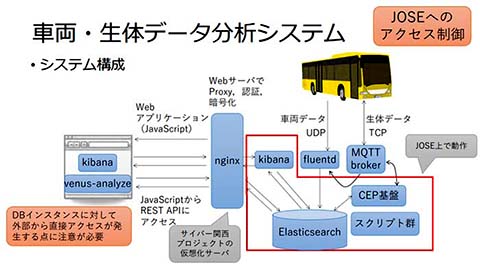

【図3】の用語解説

1)fluentd:ログ収集ツール

2)CEP:刻々と発生する膨大なデータをリアルタイムで処理し、有用なデータのみを解析する技術の総称

3)Elasticsearch:多様なタイプの検索・分析に対応するエンジン

4)kibana:Elasticsearchと連携して使用するデータの可視化ツール

5)nginx:Apacheと比較し、速くて高負荷に強いWebサーバ(リバースプロキシ)

3. 車両データに特化し、乗客の快・不快を運転手にリアルタイムでフィードバックするシステムへ

― 「バス安全運転支援システム」の応用として、「動くセンシング基盤」の構築にも取り組んでいく ―

───このVENUSプロジェクト終了後すぐ、2017年に当テストベッドに「バス安全運転システムのデータ分析機構ならびにメッセージング機構の研究開発」という研究テーマで、JGNとJOSEの利用申請をいただきました。両研究の違いを教えてください。

秋山:先ほどもお話しましたように、VENUSプロジェクトで定常的に収集したデータを活用しながらバス安全運転システムを発展する形で、実用化に向けてバス会社さんの協力を得て研究を継続しています。【図6】に示す現在のシステム概要*5をご覧いただくと、SCOPEでの実証実験時とほぼ同じですが、バスから収集するセンサデータから生体データがなくなっています。実はドップラーセンサを実用化に向けて継続利用していくには価格が折り合わず、他の機材についてバス会社さんと検討しましたが、運転手のストレスになる可能性もあることから、実証実験後の生体センサの利用は見送ることになりました。また、データ分析およびメッセージング機構として、バス車内に設置した小型PC、通信事業者やクラウド事業者が提供する計算資源を統合的に管理して、適切な場所で処理を実行可能なプラットフォームの研究開発も新たに含める形の研究開発内容に変更することになりました。これに伴い、京都大学さんが抜けるなど、一部研究体制も変わりました。

───では、研究内容や課題も変わるのでしょうか?

秋山:生体データと合わせた分析はできませんが、車両データは定常的に収集しているので、運行データの分析は継続して行っています。その中で、デジタルタコグラフのGPS情報からリアルタイムに提供される運行情報を分析することで、到着時刻予測精度を改善する取り組みなども行っています(【図7】参照)。乗換案内に提示される到着時刻の精度が改善されれば、顧客満足度の改善に繋がると考えています。

顧客満足度の観点では、バス会社さんにとっては乗客の快適性も大事なポイントになるわけですが、運転手がやむを得ず普段よりも強いブレーキ操作を行ってしまった場合に、どの程度の操作で乗客が不快に感じるのかを知りたいという要望をいただいており、その部分を見える化していけないかと考えています。このあたりの検証は、現段階では実際に運行されているバスではなく、実証実験用に私有地で走行いただいて検証を進めています。

───乗客が感じる「快・不快」の視覚化・数値化ですね。この分析結果を素早く分析・処理して運転手にフィードバックできると、乗客にとって役立ちそうです。

秋山:今までの研究では危険・不快運転の発生に注目してきましたが、これまでの分析から乗客の快・不快を運転手に提示することが安全運転につながるのではないかと考えています。カラオケの採点システムのように「ここは良い・ここは悪い」というポイントがリアルタイムで運転手にフィードバックできれば、「今のブレーキは不快だったのか。次はもう少し余裕をもってブレーキできるように調整しよう。」というように不快なブレーキのイメージの共有に繋がるのではないか、と考えています。ただカラオケではその情報を画面に出していますが、運転手には見る情報では利用しづらいので、フィードバック方法の工夫は必要だと思っています。また、個人情報への配慮が必要ですが、ドライブレコーダの処理・分析が進めば、ブレーキによる快・不快だけでなく、駆け込み乗車などの危険行為に対しても、運転手の負担を増やすことなく自動で注意を喚起するアナウンスが出せるかもしれないと考えています。こういったサポートは、運転手の負担の低減だけでなく、バス会社の評価にも繋がるのではないかと考えています。

───運転手と会社の両方をアシストするシステムということですね! それには車内の小型PCで素早く処理・分析する必要があると思えますが、負荷が大き過ぎませんか?

秋山:例えばドライブレコーダの映像から不快な危険運転や迷惑行為を判断するのに、小型PCで大容量の映像データを比較・分析するのでは時間も負荷もかかりすぎます。しかしその映像データをAIに学習させて、不快に思う映像のモデルを作れば、比較する情報量はぐっと小さくなります。そのモデルを車内の小型PCに反映させた上で、リアルタイムのドライブレコーダ映像と比較させれば、PCに大きな負荷をかけずに判定が可能になります。このあたりの検証も行っていければと考えています。

───なるほど、乗客が不快と思う映像事例を抽出して学習させ、モデル化できれば、車内の小型PCでリアルタイムに判断できるんですね。

秋山:はい。その可能性はあると考えています。バスから得られるデータを活用した研究開発としては、奈良先端科学技術大学院大学の新井イスマイル先生や立命館大学の山本 寛先生らと連携して「動くセンシング基盤」の構築についても今後、取り組んでいければと考えています。

───今後取り組む「動くセンシング基盤」とは、どういうものですか?

秋山:センサは設置型のものが多いですが、メンテナンスが大変で放置されたままになるということがあります。その点、路線バスに搭載したセンサなら同じルートを移動するので定点での計測が可能ですし、必ず車庫に戻るのでメンテナンスも確実に行えます。

また設置型センサの一例としてアメダスの観測点を見てみると、約20キロ四方の正方形につき1か所配置されているので都道府県レベルの気象現象の把握には効果を発揮しますが、昨今増加しているゲリラ豪雨や雷、突風などの局地現象の把握は難しくなっている現状があります。そこで、路線バスに雨や雷などの高精度センサをつければ、いつも同じ路線の情報を定期的に計測・収集することができるので、今の「バス安全運転支援システム」の仕組みを使って局所レベルの情報を補完的に提供できるのではないかと考えられます。これが「動くセンシング基盤」です。

───全国的なタクシー配車アプリの会社が、地域の天気や交通データを提供するという話を聞いたことがありますが、タクシーと違って路線バスは同一経路を走るわけですから、同じ場所で継続的なセンシングが可能ですね。

秋山:そうなんです。しかも、設置型センサと違い、バスからの電源供給があるので、電池切れの心配もいらないのです。このように、路線バスを使った「動くセンシング基盤」が構築できれば、センサとしての選択肢もセンシング頻度も高められる可能性がありますから、バスから得られるデータを活用した研究開発として、ぜひ進めていきたいと思います。

───「バス安全運転支援システム」が「動くセンシング基盤」として、他に情報を提供できるわけですね。乗客目線に立った研究開発も素晴らしいと思いましたが、この研究トピックも興味深かったです。

秋山:ICT分野の技術はかなり成熟してきていますが、その実用化においては今回お話した人の感性に関わる部分など、より人に近い部分での課題解決が必要になってきていると考えています。

───「バス安全運転支援システム」の次のステップが楽しみです。今日はありがとうございました。

<2019.11/京都産業大学 情報理工学部にてインタビュー>

【JGN・JOSEを含む総合テストベッドに関するお問合せはこちら】

tb-info[アット]ml.nict.go.jp

*5:現在のシステム概要の補足

バスから収集したセンサデータは、モバイル回線を経由してサイバー関西プロジェクト(CKP)の仮想サーバに送信され、さらに高速広帯域なJGN回線を経由してJOSE環境まで転送される仕組み。

VENUSプロジェクトと同様、主なセンサデータの処理・分析はJOSE環境で行われるが、バス車内、CKPネットワークにもそれぞれプラットフォームを開発。それぞれの場所で必要に応じてセンサデータをリアルタイムで処理・分析できるよう、処理コンポーネントを配置している。

(現在のシステムでは、メッセージング・データ蓄積・データ解析などの研究開発部分でJGNとJOSEを活用している)