総合テストベッドインタビュー Vol.007

総合テストベッドインタビュー Vol.007

<StarBEDユーザ・インタビュー>

StarBEDのシミュレーション・エミュレーション基盤「Smithsonian」を活用して

世界で頻発する水害被害のリアルタイム予測に向けた

減災オープンプラットフォーム『ARIA』を開発!

■情報通信研究機構(NICT)

総合テストベッド研究開発推進センター 北陸StarBED技術センター長 /宮地 利幸(みやち としゆき)氏

第7回では、インタビューの前にGeoアクティビティコンテスト(2019年度)の展示・プレゼンテーション会場に名古屋大学 助教の廣井氏と北陸StarBED技術センターの宮地 技術センター長をお訪ねし、『ARIA』のデモを実際に体験させていただきました。その後、近くの会場に場所を移動して『ARIA』とSmithsonian について、お二人にじっくりお話を伺いました。

<インタビューのポイント>

●『ARIA』の研究開発を始めた背景と概要

●『ARIA』におけるSmithsonianの果たす役割とメリット

●『ARIA』の特徴

●今後の課題と方向性について

1. ICTを活用し、水害のリアルタイム被害予測を実現したい!

― 実際の水害調査で、避難者に浸水拡大の予測情報をリアルタイムに伝えることの必要性を実感 ―

───リアルタイムで浸水被害を予測できる『ARIA』の研究を始められた背景からお聞きしたいのですが、廣井先生は学生時代から水害の研究をされていたのですか?

廣井先生(以下、廣井):実は学生からそのまま研究者になったわけではありません。大学卒業後、通信系の会社に就職し、災害時における電話網の保守や輻輳制御の仕事に携わっていました。その関係で水害時の情報通信に興味を持ち、現地の住民が「どこに水が来ているのかをどのように知るか」について調査する機会をいただきました。事前予測で作成したハザードマップの配布や「河川が決壊する恐れが高い、避難してください」という危険通報を行っているにも関わらず、実際の水害時には浸水がどのように拡大して道路が冠水するのか・どのように逃げればよいのかという情報がなく、被害に遭われる方がいるという現状を知りました。

それで、通信情報システム、ICTを利用して浸水の拡大予測をして、それを住民に伝えることができないかと考えたのが、水害を研究テーマにしたきっかけです。

───確かに事前予測と危険通報だけでは、刻々と変化する状況の中でいつ避難すべきかを判断するのは難しそうです。実際の水害調査がきっかけで、水害の被害予測にICTを活用するというテーマをお持ちになったわけですね。

廣井:そうです。それで会社を辞めて大学院に行き、降水データからどのような場所で浸水が起きやすいか・どのように浸水が広がるかについて分析を始めました。その中で情報システム関係の技術力も進んできたのに加えて、NICTの北陸StarBED技術センター(以後、STC)さんとの出会いがあり、STCさんが持ついろいろなシステムと連携すれば浸水予測の高度化ができるのではないかと考えるようになったわけです。

───第7回テストベッド分科会*1 での廣井先生の発表資料を拝見したところ、2017年度のSCOPE*2 委託研究が『ARIA』のスタートだと思うのですが、その時からSTCと一緒に研究されていたのですか?

廣井:いえ、SCOPEは私単独で応募しましたので、その時が『ARIA』のスタートではありません。「異種データを用いた浸水予測の時空間解析手法の研究開発」*3という課題で、異なるデータを駆使して浸水予測をするための研究です。町のどこにどのように浸水が進んでくるかを知りたいと思っても、現在は降水データと危険個所など河川の一部の水位データによる観測が中心で、観測対象外の広範囲の場所でどのように水位が上がってくるのかを把握することが難しいという問題があります。そこで、いろいろな異種データを組み合わせることによって、リアルタイムに浸水の拡大予測をできるようにしようというのが、研究目的でした。

───異種データというと、どういうものを想定しているのでしょうか?

廣井:降水データや河川水位データに加えて、SNSデータやTwitterもあるでしょうし、自前のセンサを水路や下水道などにつけて取るセンサデータでもいいと考えています。ただ気象庁や国土交通省が設置しているセンサと比べると精度が低い場合もあるでしょうし、データを取る時間的間隔も5分おき・1時間おきとかバラバラなので、それらのデータをまとめる空間統計を時間方向に拡張する時空間解析をしようと考えました。そのテーマとしては、①センサデータを活用し、浸水の拡大過程の時系列を実時間で把握するアルゴリズム開発、②SNSやTwitterのデータを入れることによる精度の向上、③どのぐらいの被害が発生するのかの予測、という3つがありますが、③のテーマで被害予測システムを作りたいと考え始めた頃に、宮地さんからSTCのSmithsonianのお話を伺ったのではなかったかなぁ・・・。それが『ARIA』につながっていったと思います。

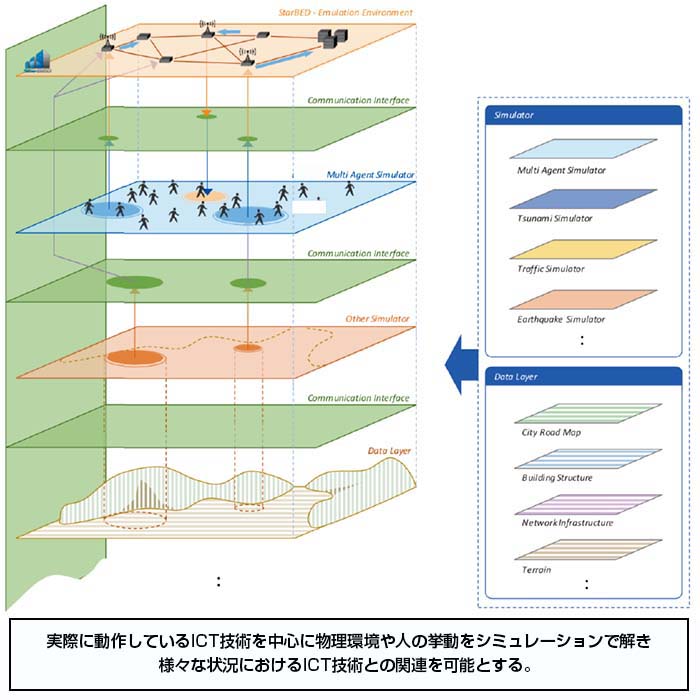

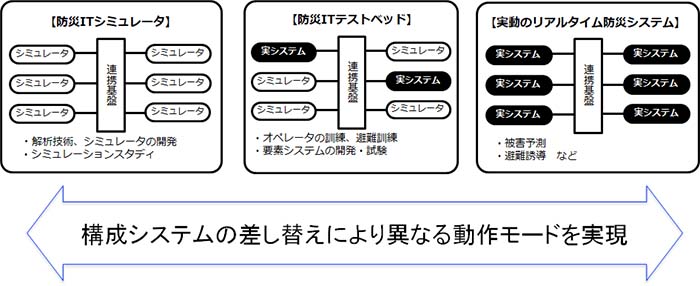

宮地 技術センター長(以下、宮地):いえ、私が話したというより、その頃に廣井先生から「Smithsonianを使いたい」と何度もおっしゃってくださったんです。廣井先生がまだ大学院生だった時にWIDEプロジェクト*4でお会いしているのですが、そこでもStarBED4のシミュレーション・エミュレーション連携のお話をしましたし、内部ミーティングでも利用例やSmithsonianなどを話していましたので、興味を持っていただいたのではないかと思います。SmithsonianはStarBEDで開発したシミュレーション・エミュレーション連携基盤で、同時に複数のシミュレータやエミュレータを連携させたり、それらを柔軟に差替えることを可能とします。実際に動作しているICT技術を中心に、物理環境や人の挙動をシミュレーションで解いて、様々な状況におけるICT技術との連携を可能にするものです(【図1】参照)。

廣井:宮地さんからお勧めいただいたのではなく、私の方からお願いしていたわけですね。その頃、「IoTも進んできているし、河川水位のデータも降水データもすぐ手に入るのに、その被害がどうなるのかをなぜリアルタイムで出せないのか?」と考えて、一生懸命いろいろ試してみていたのです。しかし、水害は氾濫分析だけでなく人の移動や交通、情報通信に関する挙動など様々な要素が複雑に関係するため、すべてを計算機上で動かすにはシミュレータがあまりにも多すぎるし計算に時間がかかり過ぎるものもあるので、なかなか難しかったのです。「いろいろなシミュレータを容易に連携させられると良いのに」と考え、宮地さんからお聞きしたSmithsonianの存在を思い出したのだと思います。使わせていただき、感謝しています。

宮地:NICTのテストベッドはあくまでも検証用のプラットフォームを提供するという立場ですので、社会展開をするには活用してくださるユーザさんが必要になります。NICT総合テストベッドの1つであるStarBEDも例外ではなく、Smithsonianについても使っていただいているプロジェクトはいくつかありますが、実は『ARIA』はその最初の活用事例、ファースト・ユーザなのです。『ARIA』という名前が決まる前の話で、当時は水害シミュレータと呼んでいたと思いますが、我々としてもありがたいお話でした。

*1:テストベッド分科会

ビッグデータ・人工知能(AI)等に関する技術実証・社会実証を促進するテストベッドの要件とその利活用促進策の検討を行うことを目的として設立された検討部会。当センターがこの事務局を務めている。

*2:SCOPE

Strategic Information and Communications R&D Promotion Programmeの略。総務省の競争的資金の1つである「戦略的情報通信研究開発推進事業」のことを指す。

情報通信技術(ICT)分野において新規性に富む研究開発課題を大学・国立研究開発法人・企業・地方公共団体の研究機関等から広く公募し、外部有識者による選考評価の上、研究開発を委託する。

【戦略的情報通信研究開発推進制度(SCOPE)のページ】

*3:「異種データを用いた浸水予測の時空間解析手法の研究開発」の概要(総務省/SCOPE これまでの採択課題より引用)

現在の水害対応は、一部の危険個所における状況把握を優先しているため、広範囲な浸水の状況を十分に把握できていないという問題がある。そこで、本研究開発では、ビッグデータの時空間解析による融合分析手法の開発を行うことで、様々な空間分解能のデータをフルに活用し、浸水の拡大過程の時系列を実時間で把握できるようにする。また、水害発生時の被害予測を算出することで、避難を開始するタイミングや避難経路の最適化を行い、その結果を避難誘導へと活用することで被害の最小化を図る。

<受付番号:172106102、研究期間:2017~2020年度>

*4:WIDEプロジェクト

WIDEは『Widely Integrated Distributed Environment』の頭文字をとって命名された、広域に及ぶ分散型コンピューティング環境に関する産学共同の研究プロジェクト。

1988年に発足して以降、ネットワーク技術を始めとする幅広い分野の"研究活動"と"運用活動"の両面に取り組み、企業や大学など100を超える団が参加し、世界中から730余名がプロジェクトメンバーになっている。

2. 水害時の浸水や人の動き・情報通信への影響をリアルタイムで予測・確認できる『ARIA』デモ

― 数時間後の被害拡大を観測データにもとづいて予測して避難誘導へ活用、被害の最小化へ ―

───SCOPE委託研究におけるテーマの1つ「水害の被害予測システム」とSmithsonianとは、互いに良い出会いだったわけですね。先ほど、Geoアクティビティコンテスト*5の会場で『ARIA』の展示を拝見しました。

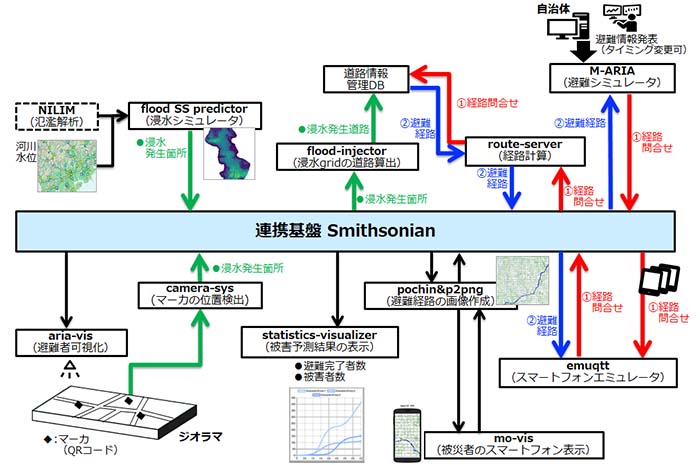

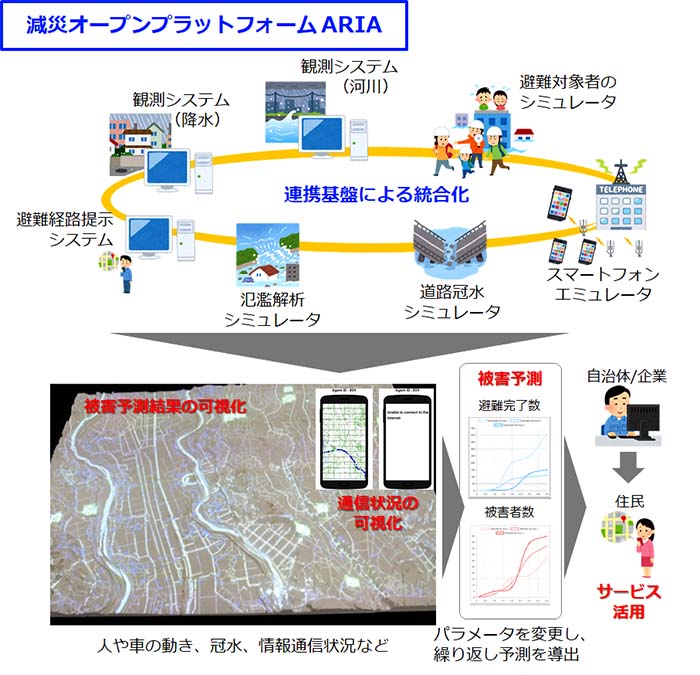

廣井:先ほど『ARIA』のデモで見ていただいた正方形のジオラマは、2つの川に挟まれている実在の場所を3Dプリンタで印刷したものです。そこに、【図2】に示すようにSmithsonianを介して11個のシステムを連携させながら、人の動き・浸水・道路の冠水・通信状況などの被害が時間を追って拡大していく予測結果を導き出して、プロジェクションマッピングで投影してビジュアル化しています。このビジュアライザでは、水色の浸水部分が広がるにつれて道路や人にどのような影響が出るのかご覧いただけるので、視覚的・直観的に被害の広がりが理解可能です。

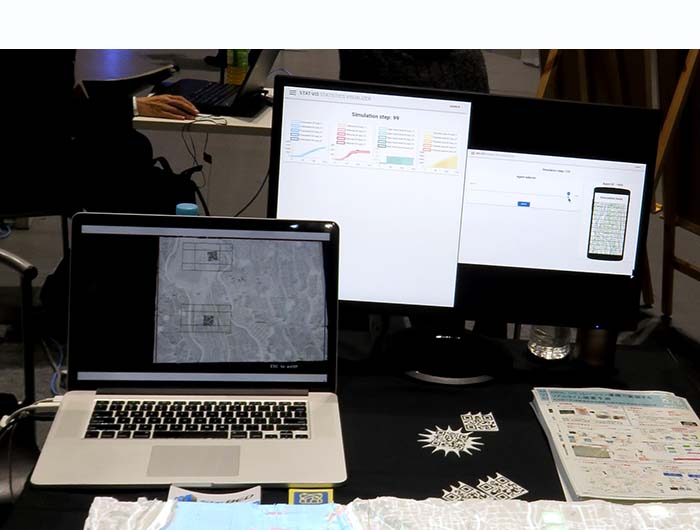

またこのデモでは、停電や内水氾濫*6などのシミュレーションで予測しにくい事象も簡単にデータ化して、システムに入力できる工夫をしています。ビジュアライザ上にあるQRコードのマーカ位置を上部カメラが検出し、一時的な通信障害の発生として感知する設定を入れてあります。デモ閲覧者にQRコードを任意の場所に置いていただくと、その配置位置によって停電エリアが発生し、避難がより困難になっていく様子をリアルタイム表示し、対策の必要性を視認しやすくなっています。(下の写真参照)。

ちなみにこの『ARIA』デモの被災予測データは、なんと石川県にあるStarBED施設で処理された情報が、VPNを通じて展示会場である江東区の日本科学未来館に配信されているんです。

───自治体から配布されるハザードマップと比べ、被害が拡大する様子がわかりやすいですし、通信障害の発生でスマホに避難情報が届かなくなった際の人的被害の広がりが実時間で表示されるので、避難情報の重要性や逃げる場所を前もって学ぶ必要性を感じました。

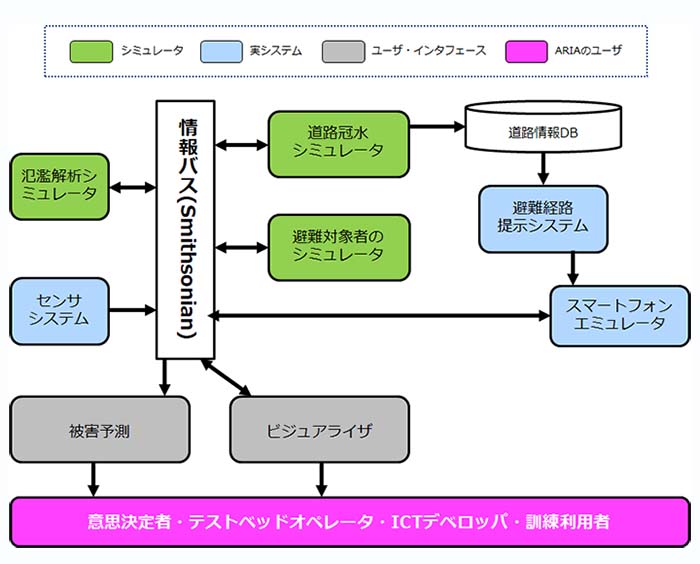

宮地:【図2】に示されている11個のシステムをシミュレーション・システム・UIに色分けし、情報の流れを整理したものが【図3】で、避難情報を受け取る避難対象者や『ARIA』利用者も入れました。これにより、Smithsonianを通じて複数の異なるシミュレータと実システムとの間で情報を交換し、実際の地理的環境の中での人の移動・水害状況の変化・周辺ICT環境を連携して動作させることができる災害シミュレータとして構築されていることが分かると思います。

地理空間情報の利活用に関する様々な「取組」「アイディア」「サービス」などを展示・発表で紹介し、参加者や来場者との交流を通じて、優良事例の育成・普及、新しいサービスの創出など地理空間情報の活用促進を目的としたイベント。優秀なプレゼンターには表彰を予定しており、様々な機会に地理空間情報を利活用した優良事例として紹介する。●2019年度の本コンテストにおいて、『ARIA』は「防災減災賞」を受賞した。

河川の水を外水と呼ぶのに対し、堤防で守られた内側の土地(人が住む場所)にある水を「内水(ないすい)」と呼ぶ。「内水氾濫」とは、市街地に降った雨が短時間で排水路や下水管に一挙に流入し、雨水処理能力を超えてあふれたり、川の水位が上昇して雨水をポンプで川に流せず、市街地の建物や土地、道路などが浸水することをいう。

廣井:【図3】の一番下にある紫色の四角は『ARIA』の利用者を示しています。この『ARIA』のテストベッドオペレータはもちろん、被害予測に利用する自治体や企業などの意思決定者、避難判断や安全な避難経路検索の訓練に使う住民に加えて、デベロッパなども想定しています。

───デベロッパというのは、何を開発するデベロッパですか? 水害ですから、地域の土地開発者でしょうか?

廣井:いえ、水害対策用アプリやシステムを開発するICTデベロッパを想定しています。このようなアプリやシステムは開発しても、水害が実際に起きてみなければ問題点もわからないですし、評価もできないのが現状です。しかし『ARIA』のような水害シミュレーションがあれば、過去の水害データを使いながら検証に利用していただき、信頼性を高めることができるのではないかと考えています。

宮地:NICTとしても『ARIA』でICT技術の検証をしたいと考えています。今『ARIA』は水害を対象として開発していますが、Smithsonianを通じて複数の異なるシミュレータと実システムとの間で容易に情報を交換できる特性を活かし、一部のシミュレータや実システムを変えることで地震や土砂崩れなどの他の災害にも活用できますし、さらに言えばオーバーツーリズム、京都や金沢のような観光地で人が集まり過ぎて交通渋滞が起きるなど住民の生活が脅かされるという問題にも、活用できると考えています。アプリを使って観光客を分散させて観光渋滞を緩和させられるかという課題の検証に対しても、利用できるのではないでしょうか。

3. 『ARIA』は都市型水害の被害予測システムから “減災オープンプラットフォーム” へ!!

― Smithsonianのゆるい連携を活用し、得意な専門分野のシミュレーションを持ち寄って作り上げる災害システム ―

───確かに観光地の住民にとって、ハイシーズンの交通渋滞は大きな課題です。『ARIA』は水害以外の災害にも利用可能になるなど進化していますね。デモも半年前の展示イベントで拝見した時より、よりわかりやすく進化している気がします。

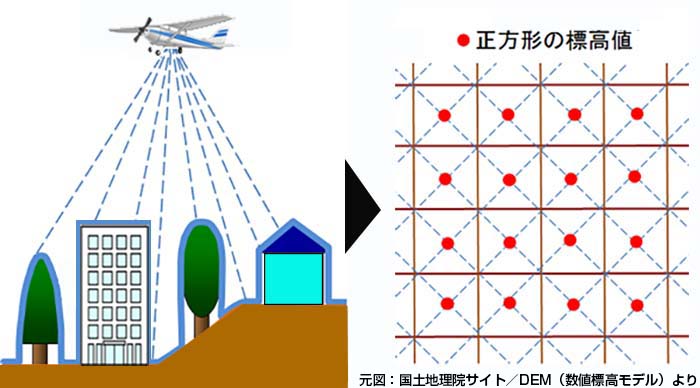

廣井:デモで利用しているジオラマは国土地理院が出している「基盤地図情報 数値標高モデル*7」を元に3Dプリンタで作成していますが、浸水状況がより分かりやすくなるように以前の展示会の時よりデフォルメして、頑張って作り直しました。

宮地:またプロジェクションマッピングの装置も頑丈な専用スタンドを用意したことで、ジオラマにピッタリ合わせて安定した投影ができるようになり、被災エリアの拡大が分かりやすくなったと思います。

───なるほど。デモ名も以前は「インタラクティブな都市型水害の被害予測システム」でしたが、今回のGeoアクティビティコンテストでは「減災オープンプラットフォーム」と変化していますね。

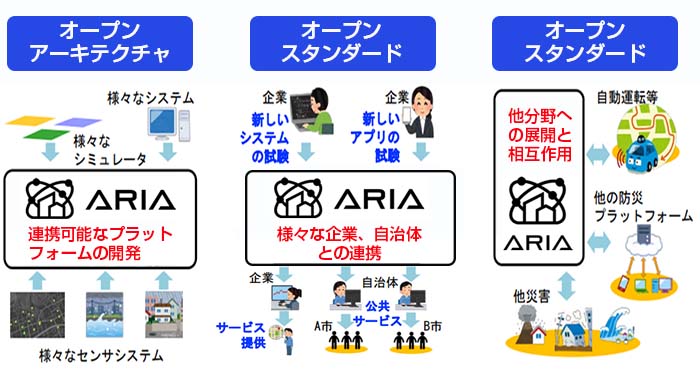

廣井:もともとは単独で動作する災害予測システムのつもりで開発していましたが、オープンにしていろいろな方に使っていただいた方がよいのではないかと考えて、命名し直しました。【図4】の上のイメージのように、みんながアクセスできる共通の環境を作ってオープン化し、いろいろな研究者・企業・自治体などを巻き込んで既存のシミュレータやシステム防災に関する様々な要素技術も連携させて情報を活用し、水害以外の災害でも利用できるようにしたいと思い、減災オープンプラットフォーム『ARIA』としています。

宮地:誰でも使える環境というのは大事だと思います。企業さんを含め開発者は主に自分たちの環境の中だけで技術や製品を開発し検証していますが、その検証環境は1回しか使われないことも多く、次に同様の環境が必要になった時にまた一から作り直すというのはもったいないと思います。実験のシナリオやトポロジーなどを知見として残しておけば、他の企業や研究者が活用できるので、精度をさらに上げた環境へと発展させられるでしょうし、効果的に実験できるようになってくるはずです。

廣井:災害システムに限ってみても、避難もあれば河川の氾濫や情報通信など多様なシミュレータが必要なので、1人で作り上げるのは難しいのです。しかし、それぞれの専門家が集まって、得意なシミュレーションを集めて互いに利用できるようにすれば、より良いアウトプットが出せるはずです。そのために、いろいろなシミュレーションを柔軟に連携させることができる共通の環境であるオープンプラットフォームが必要だと考えたわけです。

───当初想定していらした災害予測システムは、いろいろなシミュレーションやシステムを連携させつつも、オープンプラットフォームという意識はなかったというお話でしたが、他の災害システムはどうなっているのですか?

廣井:はい。今の災害システムは独立型のものがほとんどで、問題や課題が発生するたびに必要な機能を増設して複雑になったり、利用者の入力作業などの負荷が増えたりすることが多いのです。優れた防災要素技術を持ち寄って連携させる『ARIA』のアイデアは、新しい防災システムの概念を生み出す重要なものであると考えています。

宮地:1つのシミュレータやシステムとして作り込んでしまうと、何か変更をすると全体に影響を及ぼしてしまうので、システム全体を見直すアップデートをしないといけないですし、システム自体も大きくなりすぎてしまい、わけがわからなくなり、それ以上開発が進まないということもありますね。

廣井:それに、災害は全国的にみると頻発しているのですが、1つの自治体に限ってみるとなかなか発生しない地域も多くあります。コストが大きくなかなか導入に踏み切れなかったり、良いシステムや技術の共有や発展が難しいなど様々な問題もあるんです。

───研究者にしても開発企業にとってもそうですが、利用する自治体にとっても災害システムを作るのは、労力とお金がかかり大変なんですね。

宮地:その点、減災オープンプラットフォーム『ARIA』は、Smithsonianを情報バスとしてゆるく連携し情報をやり取りできるので、我々のプロジェクト以外のいろいろな専門家とも協力し得意な分野のシミュレーションやシステムをオープンに持ち寄ってもらい、使いやすい災害システムとして作り上げることが可能です。さらに、『ARIA』の持つシステムやシミュレーションの一部をプラットフォームのツールとして使いながら、別のシミュレーションを拡張機能として入れることも可能ですから、現在のフォーカスは水害ですが、他の災害の減災にも活用できますし、オーバーツーリズムの課題や渋滞予測にも利用可能だと思います。もちろん提供の仕方など、考えるべきことはたくさんありますが・・・。

廣井:自治体や企業など利用者の目線で考えると、普段は『ARIA』の別機能、渋滞予測など全く別のものとして使ってもいいと思いますし、被害予測や避難情報を発表するタイミングを試す災害訓練や住民の避難訓練に利用いただくこともできます。そして、万が一災害が発生した時には、リアルタイムの災害予測に利用できることが一番重要なポイントになるはずです。

───なるほど、使いやすいだけでなく、平常時・非常時の両方に使えると自治体も活用しやすそうですし、住民としても導入してもらいたいです。

廣井:【図5】にもまとめましたが、『ARIA』は拡張可能性・柔軟性を持っていることが一番の特徴になります。『ARIA』を構成している様々なシミュレーション、システムは、すべて実際のもの、実システムに置き換えることが可能です。置き換えるシステムによって、『ARIA』は様々な目的を持ったシステムに変化するんです。すべてをシミュレータで構成した場合は、防災ITシミュレータとして動作します。例えば、新たな解析技術、シミュレータの評価環境としての使い道が見込まれます。一部を実システムに置き換える、例えばセンサシステムを実物に置き換えると、そのセンサシステムの研究開発や性能評価に用いることのできる防災ITテストベッドとして動作します。『ARIA』を減災オープンプラットフォームとして育てていくためには、今『ARIA』プロジェクトに関わっている研究メンバに加えて様々な専門家に参加いただくとともに、利用者として自治体やデベロッパの方々にもぜひ参加していただきたいと思っています。

標高のメッシュデータ。航空機に搭載したレーザを用いて標高を求めるが、その値を地表面を等間隔の正方形(メッシュ)に区切り、それぞれの中心点に持たせている。中心点に建物等がある場合はその高さを除いて地表面の標高を計算する。

4. 『ARIA』の本質的なポテンシャルと今後の展開

― 様々な社会の課題に適応できるサイバーフィジカルな災害予測システムを目指して ―

───『ARIA』プロジェクトの研究メンバというお話がありましたが、どういうメンバで研究開発を進めていらっしゃるのですか?

廣井:コアのメンバは名古屋大学は私、NICTさんからは宮地さんをはじめSTCの皆さん、それに加えてJAIST(北陸先端科学技術大学院大学)の篠田教授にエグゼクティブ・アドバイザをお願いしています。SCOPEに応募したときに「共同/協力研究者を入れた方がよいですよ」とアドバイスされましたが、実際に宮地さんや篠田教授のお力を借りてみて、本当に良かったと思っています。

宮地:『ARIA』の連携で利用しているSmithsonianの開発には篠田教授をはじめとして何人かの先生方にご協力いただいているので、今後は色々な先生方から『ARIA』にご意見をいただきたいと思っています。

───『ARIA』プロジェクトのコアメンバが、今後さらに強化されるわけですね。

廣井:はい。ゆくゆくは電話やスマホなど通信関係エミュレーションをしっかり作って実装していきたいと考えていますので、StarBEDという環境とアシストしてくださるSTCの皆さんがいてくださって、本当にありがたいです。StarBEDは「サーバを貸して設定して終わり」ではなく、細かく相談にも乗っていただけます。逆に私の方からの「もっと大きなデータを流すタイミングを制御するには、こういう設定にした方がいいのでは?」「より多くのものにSmithsonianを使ってもらうには、この設定をしてはどうか?」という要望やアイデアにも取り組んでいただけたりと、互いにフィードバックしながら進んでいけるのです。

宮地:少し補足させてください。StarBEDを含むNICT総合テストベッドの利用には共同研究契約が必要ですが、このプロジェクトでは、名古屋大学とSTCが一緒になって『ARIA』を開発することを前提として契約を交わしていますので、STCの研究員が自分たちのテーマとして一緒に研究をしているんです。

───『ARIA』開発が両者共通の研究テーマだからこそ、互いに協力・進化しあうWin-Winの体制になっているわけなんですね。通常の利用の場合だと、そこまでは難しいことも理解できます。

宮地:ここで、StarBED側の内部研究についてお話しますと・・・。第4期プロジェクトが始まった2016年に「すべての人、そしてすべてのモノがネットワークに接続されるIoT時代の検証基盤を構築するため、PCだけではなく携帯電話やセンサなど常に身近にあるデバイスが動作する基盤と、それらをつなぐ温度場や電磁場までも検証環境に取り入れるための研究開発を行うとともに、次世代の製品開発を加速化する一助となるためのテストベッドを提供していく」というテーマを掲げ、4つの研究トピックに取り組んできました(StarBED4サイト「第4期プロジェクトの概要」ページ参照)。まだ出来上がっていない部分もありますが、これらの要素がすべて入った総合的なシミュレーション・エミュレーションの例が『ARIA』になるはずだと考えています。StarBED内部の我々が勝手に思い描いて作った独りよがりのユースケースではなく、互いに力を合わせた意味のあるアプリケーションとして、「これができると、いいよね」と皆さんに言っていただけるようになるというのは大事なことですし、大きい目標ですね。

廣井:本当に、減災オープンプラットフォーム『ARIA』においても、参加してくれる研究者・企業・自治体などとも意見を出し合い、同じようなWin-Winの関係で進めていきたいです。

───今後の『ARIA』の課題・進むべき方向について、どんなことを考えていらっしゃいますか?

廣井:今までお話してきたことと重複しますが・・・。まずは、特定の情報形式に捉われず、誰もが自由にデータ交換ができるオープンアーキテクチャを実装し、連携可能なプラットフォームとして『ARIA』を育てていきたいと考えています。そして、このプラットフォームを様々な民間企業や自治体に展開・利用していただけるようにすること。いろいろな研究者を巻き込んで自動運転や他の防災プラットフォームなどにも展開することで、様々な社会課題に適応できるサイバーフィジカルシステムを目指したいです(【図6】参照)。

それと最後に『ARIA』の進むべき方向ですが・・・。高度IT化を推進していくと、防災のイノベーション創出につながるポテンシャルを持つ災害予測システムになっていくのではないかと考えています。

これについて篠田教授と相談させていただきながら、5つのイノベーションとしてまとめたのが【図7】です。以下のイノベーションにつながる特徴を持つ防災システムになるよう、『ARIA』プロジェクトに取り組んでいきたいと思います。

- ●オープンプラットフォームによる既存システムの活用/

柔軟な連携のしくみにより、自治体や企業が自分たちのもっているシステムを自由に接続できるしくみとしています。これは、災害に関わるあらゆる組織を連携でき、研究、開発、訓練、実用を連続的に推進するオープンイノベーションにつながります。 - ●漸進的シミュレーションによるリアルタイム防災/

これまで独立していたシステムやシミュレータのデータを相互に同期連携させるしくみが、漸進的シミュレーションです。お互いの結果を利用しつつ、計算を実行することができ、リアルタイムの被害予測を可能にしました。 - ●多元的データによるデータフュージョン/

『ARIA』は、時間/空間分解能の異なる多元的なデータを融合的に解析できます。このしくみにより、様々なデータをフルに活用し、これまで知ることのできなかった被害情報を算出します。 - ●クラウド化による投資効率の最大化(コストの最小化)/

防災システム自体は、直接の利益を生まないため、安定的に運用するためにはコストを最小化が重要です。『ARIA』は、相互連携するシステムで構成されるため、負荷の大きい処理に対して、クラウド実装のしくみを適用し大幅なコスト削減を実現します。 - ●個々の被災者を認識する防災システム/

リアルタイム防災やクラウド化によってこれまで難しかった様々な技術を『ARIA』上で処理することが可能になります。そのひとつが、個々の被災者に対応できる防災システムです。人の行動や特性、ニーズなど人間に関わる様々な情報を利用して、一人一人の避難者、被災者に対して、双方向の情報提供を実現します。

───壮大な未来に向けて研究開発すべきことがたくさんあると思いますが、水害だけでなく災害が頻発するのを目の当たりにしている市民として、「あったらいいなぁ」と実感できるお話でした。これからの減災オープンプラットフォーム『ARIA』の進化に期待しています。ありがとうございました。

<2019.11/Geoアクティビティコンテストにおける『ARIA』のデモ見学と合わせ、インタビュー>

【StarBED/総合テストベッドに関するお問合せはこちら】

tb-info[アット]ml.nict.go.jp