総合テストベッドインタビュー Vol.009

総合テストベッドインタビュー Vol.009

50Gbps超の大容量リアルタイムデータマルチキャスト配信の実験環境に

PCベースで稼働する『Kamuee』を組み込み、

実運用の検証に成功!

世界最高速レベルのソフトウェアルーティングエンジンが活躍 ―

![第9回総合TBインタビュー|TTコミュニケーションズ(株)イノベーションセンター 主査/小原 泰弘(おはら・やすひろ)氏[左]・同センター 担当課長/江坂 慎一(えざか・しんいち)氏[右]](images/009/photo_09-01-L.jpg)

■NTTコミュニケーションズ(株)イノベーションセンター 担当課長/江坂 慎一(えざか・しんいち)氏[右]

※中央の写真は“さっぽろ雪まつり2020” 実証実験の撮影会場となったHTB広場の雪像

インタビューVol.009では、”さっぽろ雪まつり2020”において行われた「フル解像度8K非圧縮ストリームによる立体映像配信」実証実験に参加し、自社開発のPCベースで稼働する高速ソフトウェアルーティングエンジン『Kamuee』をコアルータとして組み込み、一連の実験とデモを実施されたNTTコミュニケーションズ/江坂氏と小原氏にお話を伺いました。

今回はお二人ともリモート環境で仕事をされていたため、Webシステムを使いながら、50Gbps超の大容量・リアルタイムデータのマルチキャスト配信という先進的な実験で世界最高速レベルの実運用を証明するに至るまでのお話や技術的特長などについて具体的にお聞きしています。

<インタビューでお聞きした主なポイント>

●『Kamuee』開発の背景と技術的特長

●”さっぽろ雪まつり”の先進的な実証実験でのチャレンジ

●利用いただいたJGNのメリット・要望

1. 『Kamuee』開発の背景と世界最高速レベルを実現する技術的特長

― 「Poptrie」を活用した経路検索の高速化とDPDK採用のRun-to-Completionモデルによる高速パケット転送 ―

───KamueeはPCベースで稼働するルーティングエンジンということですが、この開発をスタートした背景を教えていただけますでしょうか?

小原:私は大学での研究時代から現在に至るまでインターネットのルーティングやそのアルゴリズムの研究をしていますが、この研究仲間が画期的なルーティング・アルゴリズムである「Poptrie(ポップトライ)*1」を発明したので、それを一緒に論文にまとめ、世界的に著名かつ論文採択が超難関な「ACM SIGCOMM*2(以降、SIGCOMM)」という学会に2015年に応募したのが始まりです。無事に論文が採択され*3、Poptrieが世界の権威たちから有用性を認められたので、まずはルータメーカさんをいろいろ回ってみました。しかし、この理論がどこまで機能するのかまだ不明な状態でしたし、メーカさん側は開発コストや商流などの問題もあるらしく、あまり興味を示されなかったというのが現実でした。

そこでNTTコミュニケーションズでは、その理論でどの程度うまくいくのかを実際に確かめるため、プロトタイプのソフトウェアルータを作ろうとしたのがKamueeのスタートです。

───つまり、はじめから商品化を考えていたのではなくて、まずはご自分たちの理論を実用化できるかどうか試してみたのがKamueeのスタートだったわけですね。

小原:その通りです。インターネットではパケットを転送するときにまずIPアドレス検索を行いますが、全世界での検索となると約80万経路*4になると言われています。ソフトウェアルータでその膨大な経路検索を行うと「遅くて使えない」*5というのがこれまでの常識でした。そこを打破できる画期的なアルゴリズムがPoptrieですから、これを活用して経路検索自体を高速化し、大量のパケットを高速に通信するプログラムを作りました。単なるサンプルプログラム的なところから始め、そこにファイルから読み込んだルーティングテーブル(経路表)に保存したものを読み込んで、どれだけの性能が出るか研究を進めました。論文が採択されたのはSIGCOMM 2015でしたから、2016年頃だったと思います。

───80万の経路検索ということですが、ハードウェアルータと今までのソフトウェアルータではその検索能力はどのぐらい違うのでしょう?

小原:経路検索の性能は1秒間に何回ルーティングテーブルの検索ができるかという単位=lps(lookup per second)で調べます。

今までのソフトウェアルータでは、およそ毎秒200万回検索=2Mlpsのレンジが限界でした。これに対してハードウェアルータでは、TCAM(Ternary Content Addressable Memory)と呼ばれる特殊なメモリを搭載してルーティングテーブルの検索をさせており、およそ100倍の200Mlps(2億lps)ぐらいが可能です。

───経路を検索する性能が100倍も違うのですか。大きな違いですね。

小原:はい、この経路検索性能がルータの性能に関わってくるので、ここは大きなポイントです。ルータの性能は1秒間に何個のパケットを転送するかという単位=pps(packets per second)で調べますが、1個のパケットを転送するには1回ルーティングテーブルを検索する必要がありますので、ルータの性能を高めて大量のパケット転送をするためには経路検索性能が求められるのです。残念ながら今までのソフトウェアルータの経路検索性能はハードの1/100ですから、「遅くて使えない」と言われていたのも仕方がありません。

しかしPoptrieはこの経路検索を高速化する技術ですので、KamueeはTCAMを使ったハードウェアと同等の200Mlps(2億lps)というルックアップ=経路検索を達成できたのです。

───Kamueeの経路検索性能はハードウェアルータと同等ですか。では、実際のルータとしての性能はどのぐらいですか?

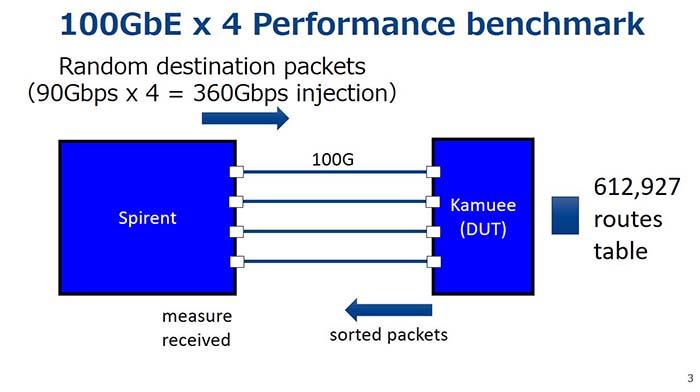

小原:Kamueeのルータ性能については【図1】のような設定で実験を行いました。

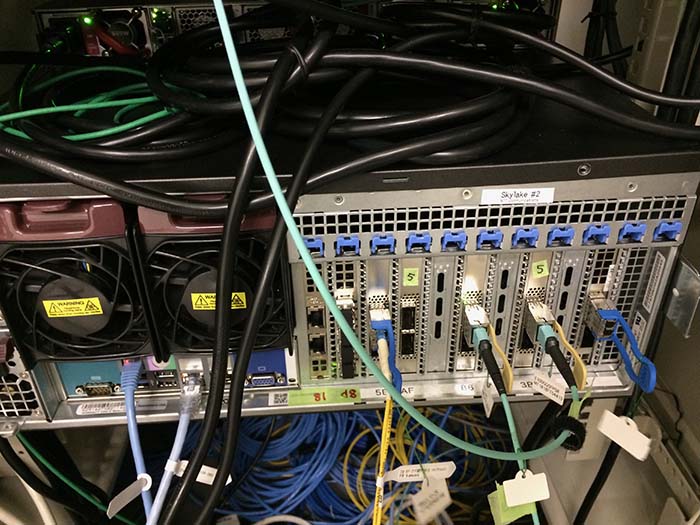

Kamueeと計測器(Spirent)を100GbE4本で直結し、ランダムな終点IPアドレスのパケットを大量(90Gbps×4本=360Gbps)に送り込み、612,927経路のルーティングテーブルを検索させながらパケットが戻ってきたものの総量で計測しました。

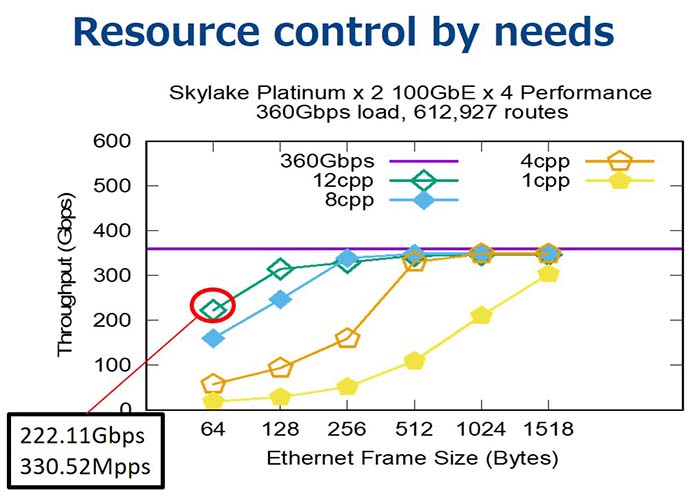

その測定結果は【図2】の通りで、Kamueeをハイエンドサーバ(CPU: Skylake Platinum 2基)に搭載し、4ポートある100GbEの1ポートについて1・4・8・12個のCPUコアを割り当てて測定した結果をグラフ化したもので、グラフのX軸はイーサネットフレームのサイズ(64~1518Byte)、Y軸は転送に成功したトラフィック量(スループット)となっています。

64Byteショートフレーム*6・12cpp(cores per port)という設定では、スループット=222.11Gbps、パケット転送=330.52Mppsを達成しています。これはハードウェアルータのスループットと比べても良好な値であり、ソフトウェアルータとして「世界最高レベルの性能」に該当します。

───世界最高レベルのソフトウェアルータ、素晴らしいです!

では世界最高レベルをもたらしたPoptrieのアルゴリズムについて教えてください。

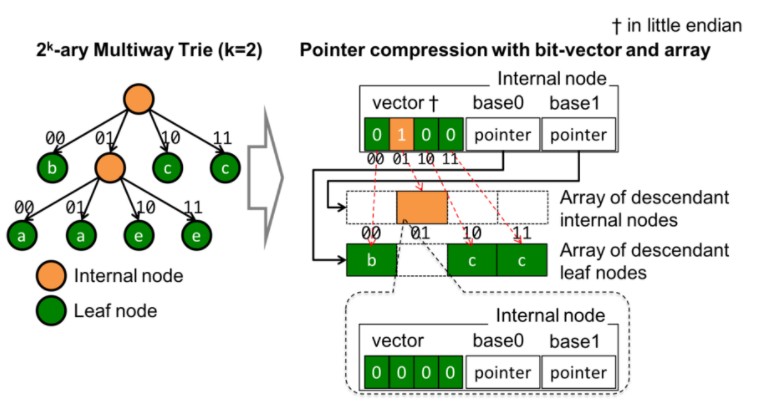

小原:とてもスマートな方法でルーティングテーブルのデータ圧縮を行うというのが、その答えです。今まではbinary tree/木構造でルーティングテーブルを実装しており、200MBぐらいのメモリを消費していた処理が、Poptrieで圧縮すると1/100の2MBに落ちたのです。このサイズならCPUキャッシュに収めることができ、メインメモリまでアクセスしにいかなくても検索ができるので、高速の経路検索が可能になるわけです。このキャッシュメモリだけで検索が完結するという点も画期的なところです。

当センターでは、2004年から毎年2月にJGN上でさっぽろ雪まつり映像をコンテンツとして、通信・放送・映像や周辺技術のさまざまな映像配信の先進的実験を行っている。2020年2月にはフル解像度8Kの非圧縮映像ストリーム2本を同期させて3D映像として再生するトライアルをはじめとして、放送・映像技術に関する実験、またソフトウェアPC 100Gbpsルータ「Kamuee」による伝送などの先進的通信技術の実証実験、映像・通信機器の対サイバー防御性能検証など、各組織がそれぞれ技術的課題を持ち寄り、連携することで数多くのテーマに関する実験を行った。

【参照】『2本の非圧縮フル解像度8K映像による超高精細立体映像伝送に成功』の記事

東京大学と共同開発したルータの経路検索アルゴリズムで、NTTコミュニケーションズが特許を取得している。

ネットワーク系の代表的な国際会議の1つ。米国の計算機科学の学会ACM(Association for Computing Machinaery)は約10万人の専門家の組織で、SIGCOMM(Special Internet Group of Data Communication)は通信およびコンピューターネットワークについて議論するACMの専門フォーラム。毎年研究者たちが集まるSIGCOMMカンファレンスが開催され、優れた論文が発表されることで有名。

⇒ACM SIGCOMMのサイトへ

Hirochika Asai, Yasuhiro Ohara, "Poptrie: A Compressed Trie with Population Count for Fast and Scalable Software IP Routing Table Lookup," ACM SIGCOMM 2015, pp. 57 [PDF]

IPv4約70万経路、Ipv6約5万経路を合わせたおよその経路数

パケット転送において、ハードウェアルータでは数100 Gbps程度の速度(スループット)が出るが、ソフトウェアルータでは数 Gbps程度。近年、DPDK、netmap、XDP等のオープンソースソフトウェアを活用し、数10 Gbpsから数100 Gbpsの域まで達するものも出てきている。

*6:ショートフレーム

TCP/IPでいうパケットという用語の代わりに、イーサネットではフレームという用語を使用する。

通常、ルータ性能(スイッチング処理能力)を見たり計算する場合は、最も負荷のかかるフレームサイズの64Byteで行う。フレームサイズが小さいとネットワークに流れるフレーム数が増加するので、その分スイッチが処理するフレームも増加し負荷も上がるためである。

───1/100まで圧縮できるということは、ルーティングテーブルの構造自体が異なっているということでしょうか?

小原:一応、Poptrieも内部に木構造を保持しています。ただ、その無駄な枝を刈ると言いますか、木構造の無駄な部分をまとめていくやり方がとてもスマートなのです。

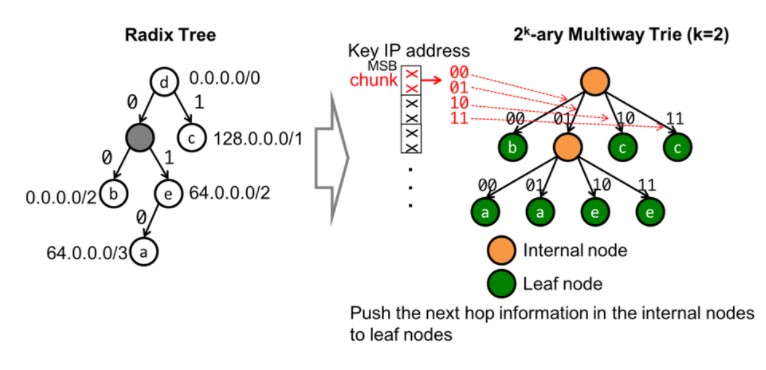

通常の木構造は左右2つに枝分かれしていく2分木ですが、Poptrieでは一度に64分木する、非常に大きな多分木です。ちなみに【図3】はPoptrieの多分木を説明するためのイメージで、右側の木構造はk=2の4分木を示しています。

───なるほど、80万経路を2分木で検索すると縦にずーっと見てく必要がありますが、64分木だと一遍にくし刺し検索でき、縦の段数も格段に短くできるわけですね。

小原:まさにその通りですね。その代わり64分木にまとめると、メモリを多く消費することになります。しかし、Poptrieではそこをまたギュッと圧縮できるので、64分木にして縦の検索段数を減らした上で、横にも広く伸びないということを実現できるのです。つまり先ほどもお話したように、全経路情報が2MBになるのでCPUキャッシュにのせることができ、経路検索時にCPUがメモリを参照する回数が削減されるため、従来の方式と比べ経路検索の高速化を可能にするわけです。

───Poptrie以外は1と0、右か左でしか検索していないということでしょうか?

小原:はい。「IPアドレスが32bitなので、32段必要だ」というのが普通の考えだったのですが、Poptrieの発明後から考えると「なんで元からそういうことをしなかったわけ?」みたいな、目から鱗の話でした。ただ64分木自体は、数学の世界ではたくさん使われている話です。それを汎用サーバにフィットさせる技術として考えたことがPoptrieの特長です。

───「Poptrieの特長」という言い方をお聞きしますと、Kamueeの特長としては他にもあるということを示されているようですが・・・。

小原:はい。Poptrieはエレガントなルーティングテーブルのルックアップアルゴリズムですが、Kamueeでは、それを実際に使うためにDPDK*8のライブラリを使って、パケット転送のスピードアップを図っています。Kamueeはルーティングテーブルをリナックスカーネルとやりとりするなどすべてを司っており、実際のスケジューリング、そのパケットを受け取っていつまでに出すかというようなことも行っています。

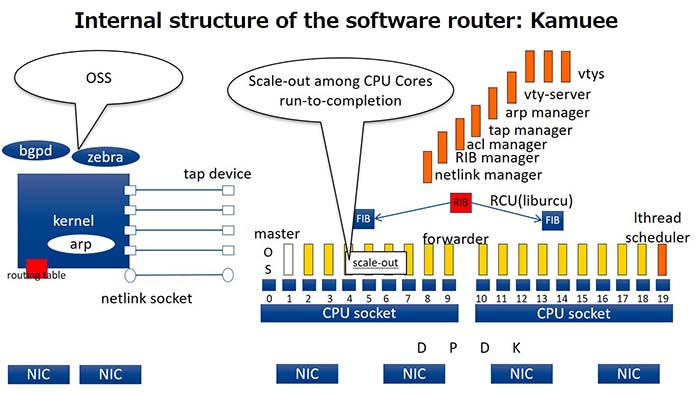

江坂:DPDKというのはソフトウェアルータなどのパケット処理を行うソフトウェア向けのSDKで、これを採用することにより一般的なUNIX系OSを利用しつつ、高速なパケット転送を実現しています。DPDKによってカーネルの割り込みやコンテキストスイッチによるオーバーヘッドを削減し、40GbEや100GbEの性能を活かせるソフトウェアの構築が可能となります。Kamueeではパケット転送の各処理部分に対して個別にCPUコアを割当てるのではなく、1回のパケット受信から送信まで同じCPUコアで処理するRun to completionモデルで設計することで高速なパケット転送を実現しているのです(【図5】を参照)。

またこのモデルは、NIC(Network Interface Card)に対してCPUコアを柔軟に割当て、分散して並列処理をすることにより、効率的にスケールアウトすることも可能になります。

小原:これら以外にも、Telnet端末の機能を実装し、経路を書いたり消したりできるようになっていますし、Kamueeには他にも様々な工夫がされています。

───では、ハードウェアルータと比較して、Kamueeをお勧めするメリットは何でしょう。普通の汎用サーバで使えるから安いということでしょうか?

小原:安い・個人で試せる・UNIX文化に近いだとか、いろいろなことがあります。例えば個人や大学でネットワークを作ろうとしたとき、高いハードウェアルータは買えないので、オープンソースを使うような文化がありますから、どちらかというとそちら寄りの利用が想定できるでしょうか。我々研究者が新しいアルゴリズムを作ったときにそれを試せるようなプラットフォームが必要ですが、Kamueeなら商用で使っている性能と同じレベルで自作することができるようになります。

───ハードウェアルータは、どのぐらい高いんですか?

小原:我々が開発を始めたころのハードウェアルータは、1憶円・2憶円の冷蔵庫みたいな大きなものでした。それと同じ性能を数百万円のハイエンドサーバで出すことを目標としてやってきています。最近はルータメーカでも同じような路線でやっているところもあるようですが、初期の導入費用以外にサブスクリプション方式をとるなど毎年費用が掛かるようです。

───ということは、ハードウェアルータは、初期費用が安い場合でも「買っておしまい」ではなく、毎年予算化しなくてはいけないですね。

小原:さらに、10GBのインターフェースが1本あると年間数十万とかそういう感じなので、100GBを4本使いたい時には、ざっと値段が10倍ぐらいになってしまい、ビックリすることがあります。

───それに比べると、Kamueeは高性能・広帯域で破壊的に安いと言えるわけですね!

Data Plane Development Kitの略。

インテルが開発したパケット処理を高速化させるソフトウェア開発キット(Software Development Kit/SDK)のこと。

2. 50Gbps超、しかもリアルタイムデータのマルチキャスト配信にチャレンジ!

― JGNと雪まつり実証実験参加機関のコミュニティが成功のカギ ―

───では、このKamueeの実証実験のうち、JGNを使った"さっぽろ雪まつり"の先進的な実験で実運用の検証についてお伺いしたいと思います。

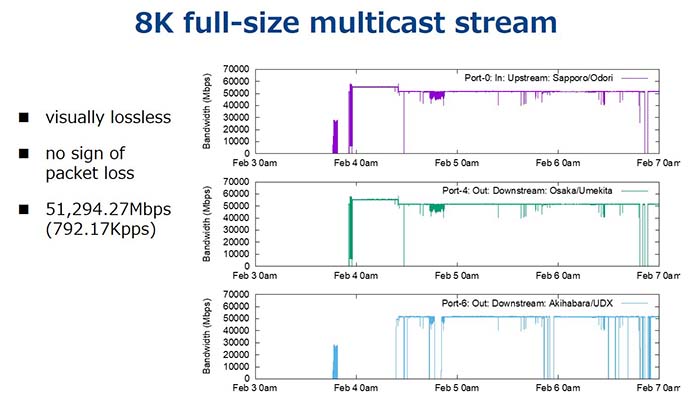

小原:今年、2020年2月に行われた”さっぽろ雪まつり2020”での先進的な実験「2本の非圧縮フル解像度8K映像による超高精細立体映像伝送」に参加しました。これは50Gbps超*9の大容量リアルタイムデータのマルチキャスト配信という、ものすごく大きなチャレンジでしたが、その結果は大成功といって過言ではないと思います。

実は2019年の「”さっぽろ雪まつり2019” 8K映像配信実験」にも参加したのですが、うまく行かなくて一旦持ち越しているんです。2020年はリベンジで大成功を収めたというのが実態ですね。もともとKamueeはマルチキャスト用に作っていなかったので、いろいろ足りない部分があったんです。

───昨年と違い、今年のKamueeはマルチキャストに対応するルータに改良されて参加されたわけですね。

小原:その通りです。ただ我々だけで改良したのではなく、JGNがなければできなかった話なんです。JGNというと通常ネットワークを思い浮かべますが、もう一つの側面にJGNを中心としたコミュニティもあると思っています。雪まつりの先進的な実験は、このコミュニティが中心になって行われていますよね。

───「JGNがなければ今回の成功はなかった」と言っていただけるのはうれしい限りです。でも、雪まつり実証実験の参加団体として毎回50を超える団体が名前を連ねていますが、このコミュニティの果たした役割は何なのでしょう?

小原:2019年の実験に初めて参加したとき、そのコミュニティの皆さんとやり取りし、競合・協同する企業という垣根を越えて率直に情報交換させていただける場になっていることがとても素晴らしいと思いました。我々もそこでマルチキャストルータという新しい事例の課題や詳細について教えていただき、そのおかげで、再度仕切り直してチャレンジすることにつながったのです。

そして2020年が2019年と大きく違った点は、雪まつり2020の事前段階から神奈川工科大学の丸山先生に協力いただき、準備したマルチキャスト用ルータをJGN上でテストすることができたことです。これがなければ、”さっぽろ雪まつり2020”での成功はあり得なかったと言えます。「まだパケットロスがある」などいろいろな問題点を指摘くださるとともに、我々のチャレンジに対しても深く理解いただき、精神的なサポートまでしてくださいました。本当に感謝しております。実際に新しいKamueeの事前テストを行った期間は1~2か月でしたが、大手町のアクセスポイントに配置し、合宿のような感じで集中的にトライを重ねてから、本番に臨むことができました。

───2020年は新しいKamueeで、どのように50Gbps超のリアルタイムデータマルチキャスト配信に取り組まれたのでしょうか?

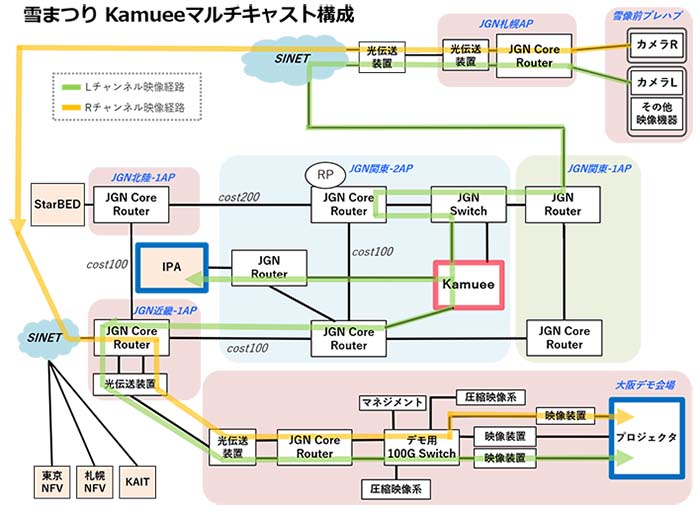

小原:まずは【図7】「雪まつり Kamueeマルチキャスト構成」のトポロジをご覧ください。今回の実験は8Kの立体映像配信ですから、雪まつりの雪像を2台のフル解像度8Kカメラで撮影し、RチャンネルとLチャンネルという別々の映像経路で大阪デモ会場まで送信し、受信側で映像を同期して大型プロジェクタに投影*10しました。鑑賞時には偏光3Dメガネを着用することで立体映像を実現しています。

Kamueeは緑色のラインであるLチャンネル映像経路上、JGN関東-2のAP(アクセスポイント)にコアルータとして配置されています。

───【図7】の中央右にあるピンク色の枠部分ですね。

小原:はい、Kamueeを搭載したサーバをJGN関東-2APのラックに置かせていただいて使いました。【図7】でも分かるように、実はKamueeの部分では大阪デモ会場へ行くルートだけでなく、分岐して秋葉原にあるIPAの施設にも行くようにルーティングしています。

またこの部分では、2019年の失敗を踏まえてJGNの運用者に協力いただき、Kamueeがきちんと動作しない場合でもイベント全体に迷惑がかからないよう、Kamueeを外して迂回できるような構成になっています。しかし、結局はKamueeが故障せず、迂回をお願いすることもありませんでした。おかげさまで【図8】のマルチキャスト映像配信ストリームに示されている通り、2020年は2/3~2/7の間ずっと視覚的にもロスがなく、51Gpbsの大容量帯域マルチキャストを2つのダウンストリーム(大阪デモ会場と秋葉原のIPA施設)に伝送し続けることができて、良かったです。

───素晴らしい結果です!! 十分に事前準備をなさったので、雪まつり2020実証実験は初めから自信がおありになったのではありませんか?

小原:いえいえ、それは結果論です。2019年は失敗してひどい目を見てますので、自信なんてありませんでした。こういうイベントでの実験では最後まで何があるか分からないものですから。

───【図7】では、IPAではLチャンネル映像しか受信していないようですが、ここでは立体映像を見られないのでしょうか。

小原:そうなんです。大阪うめきたのデモ会場で公開した立体映像は裸眼で見たり写真で撮ったりすると二重に見えるため、ぼやけた感じになってしまいます。これに対して、IPAでは1チャネル映像だけなので、8Kの高精細を観賞することができて、我々イベント当事者にとっても楽しいものでした。

この構成図で分かるように、たくさんのルータやスイッチ、光伝送装置などがつながり、ルーティングプロトコルが動いて伝言ゲームのように映像伝送をしているのですが、多くのハードウェアルータの中でソフトウェアルータのKamueeが何の問題も起こすことなく、4日間無事に大阪デモ会場とIPA施設へと8K映像を送り続けることができたわけです。

───この実運用での成功により、有名なルータメーカの専用機器と伍して、遜色なくKamueeを使えることが証明できましたね!

小原:はい、それを目指してきましたので、成功例の1つとして、こういう大きな話もできるようになり、うれしいです。

───2020年は新型コロナの流行で多くのイベントがリモート開催になっており、雪まつり2021の実証実験については未定だと思いますが、今後もJGNのこのようなイベントに参加される予定はおありですか?

小原:ぜひ参加していきたいです。特に雪まつりの実証実験は毎年チャレンジングな人達が集まっており、こういう場でしか試せない実験が可能ですから。

それこそ雪まつり2020における「50Gbps超のマルチキャスト映像伝送」などという先進的な実験は、他では絶対にできない話です。

カメラ1台からの映像は、伝送時に51Gbpsとなる。このため2020年の実験では、雪像前から大阪デモ会場まで100Gbps回線を2本分確保して、実験を行った。

8K立体映像の投影はフレームシーケンシャル方式。秒間120フレームをL、Rチャンネル交互(Rチャンネル60p、Lチャンネル60pで合計120p)に大型プロジェクタに投影する。左右の映像が交互に高速表示されるため、裸眼では両方が同時に見えてしまい、映像がタブって見えるが、再生時に専用メガネなどで振り分けることによって立体映像として認識できる。

小原氏は2020年10月に開催された「ADVNET2020」において、Kamueeを使った「2本の非圧縮フル解像度8K映像による超高精細立体映像伝送実験」の成果について、発表を行っている。

3. Kamueeの今後の展開

― NFV(Network Function Virtualization)で利用できる仮想ルータも視野にいれて ―

───今回の雪まつりでの成功を受けて、Kamueeの今後についてお伺いしたいのですが・・・

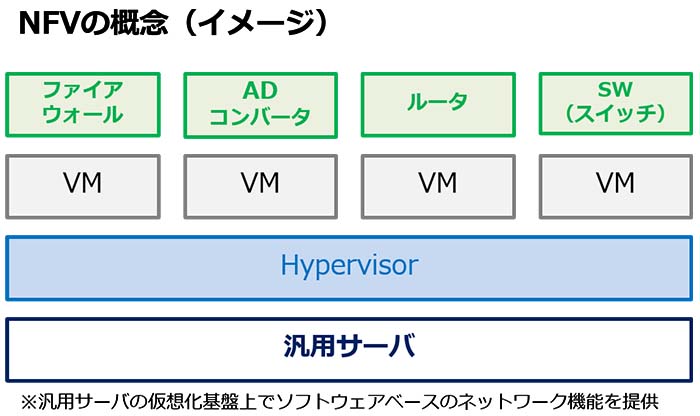

小原:現在は、汎用サーバのハードウェア上にKamueeをのせてコアルータとして利用していますが、ピュアソフトウェアルータなので、将来的にはNFV*11で仮想ルータとして利用することを視野に入れて開発を進めています。これは、ハードウェアルータには実現できない場面になります。

───NFVというのはNetwork Function Virtualization、ネットワーク機能を仮想化という意味ですね。そこでKamueeを活用できるようにするということですか?

小原:NFVというのは、【図9】に示すように汎用サーバ自体を仮想化し、ハイパーバイザという仮想化基盤上で動く複数のVM(仮想マシン)にソフトウェアとしてネットワーク機器の機能を実装しようという方式です。そのVM1つ1つが通常のパソコンサーバの役割を果たしますので、そこにそのままKamueeがのるのではないかという話です。

つまり1つの汎用サーバに複数のKamueeをのせることもことも可能ですし、柔軟性も高くなってきます。

───現在はマシンもネットワークも、全体的に仮想化の方向に進んでいるように思うのですが・・・。

小原:はい、ネットワークのソフトウェア化みたいなことは、もう誰にもあらがえない潮流のようになっています。ですから、そこで使えるツールが出てくればとても貢献できるのではないかと考え、Kamueeはそれを目指しています。

───その研究のためにも、JGNに対して具体的なご要望はありますか?

江坂:雪まつりもそうですが、Kamueeのように研究段階のシステムはいろいろなフィールドで試すことがとても大事です。そういうフィールド提供の最たるものがJGNではないかと思っています。また、今後の話になるとは思いますが、我々の作っているものを検証する場として使わせていただける場から一歩越えて、JGNにKamueeを組み込んで使っていただけるようにするというところが、我々としての究極の目標になるのではないかとも考えています。

小原:そうですね。JGNには、ぜひ最先端のネットワーク技術を押し進めるようなリードをしてもらいたいと思っていますので、そういう最先端技術、もっとネットワークをよくしていくための活動として、例えばNFVで運用するネットワークでソフトウェアルータをたくさん立てて大容量・広帯域の通信転送をするテーマがあればKamueeを提供して、互いにテーマや要望、運用方法などを要求しあって、研究を進めることができたらいいと思います。現在、NFVでネットワークを運用しているネットワークは、今のところどこにもないようですから・・・。

江坂:将来的には、そういう関係が作れるまでいけたらいいですね。

───最先端のネットワーク技術を検証できる場としてのJGNが重要だということですね。最後に成果をアピールできる段階にまできたKamueeの実用化・商用化について、お話できる範囲で教えてください。

江坂:もちろん世の中に商用Kamueeを出していきたいというつもりですので、今、気合を入れて頑張っているところです。Kamueeの商用サービスが始まることが決まりましたら、適切な媒体でニュースリリースとして発表します。ご期待ください。

───はい、楽しみにお待ちしています。今日はありがとうございました。

<2020.7/Web会議システムを利用し、リモート環境にてインタビュー>

【JGNを含む総合テストベッドに関するお問合せはこちら】

tb-info[アット]ml.nict.go.jp

Network Function Virtualizationの略。

「サーバ仮想化技術」をネットワーク機器に応用した技術で、ルータ、スイッチ、ADC、Firewallなどの専用機器を、汎用サーバ上の仮想化基盤の仮想マシンとして動作させることで、専用機器を代替する。NFVの導入により物理的な機器の集約を行えることから設備や運用コストを低減させることも可能。

なお、このNFVのフレームワークの簡単な概念については 【図9】を参照。